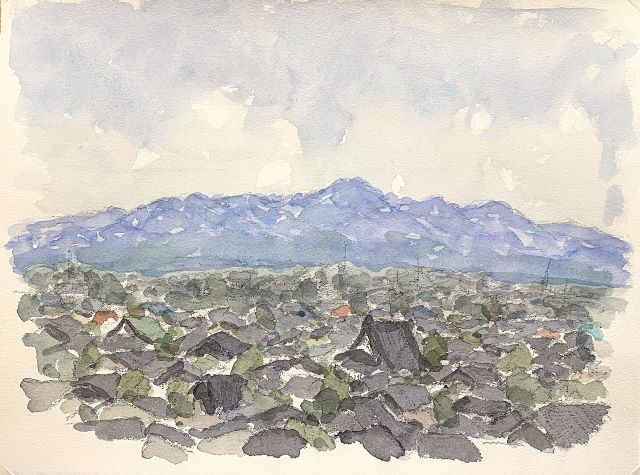

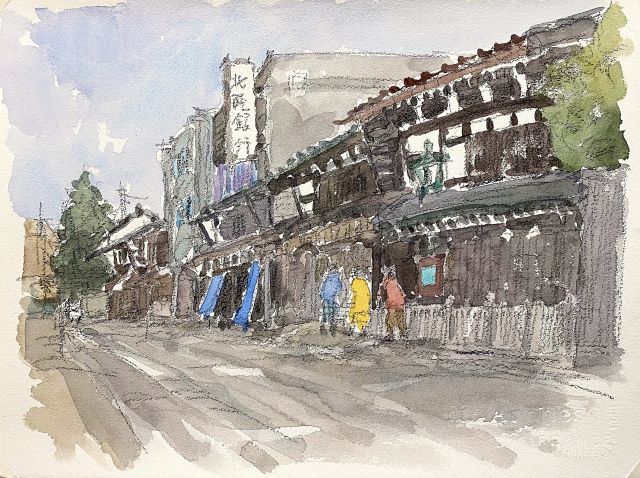

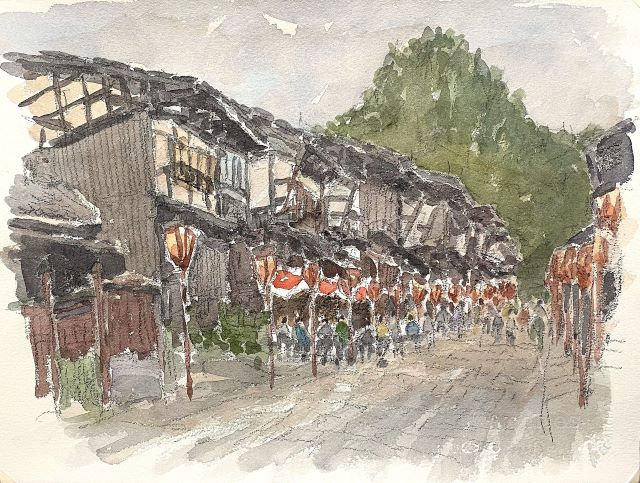

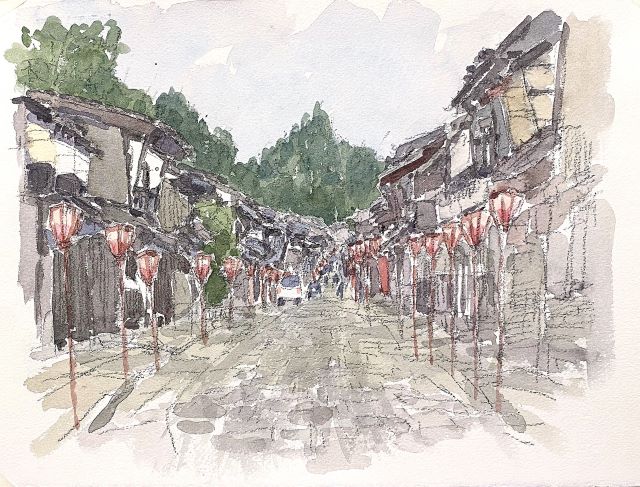

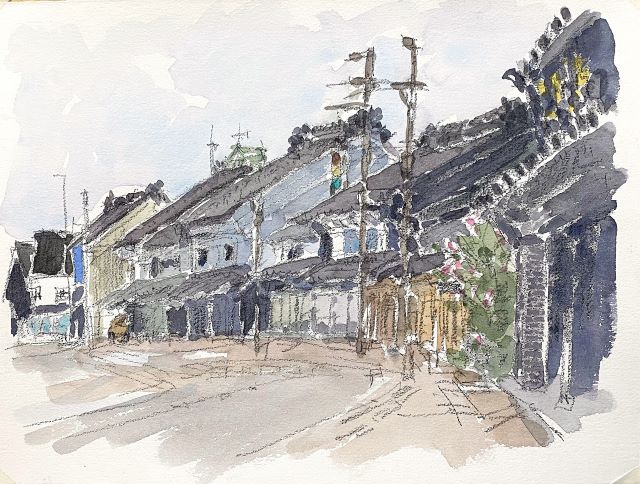

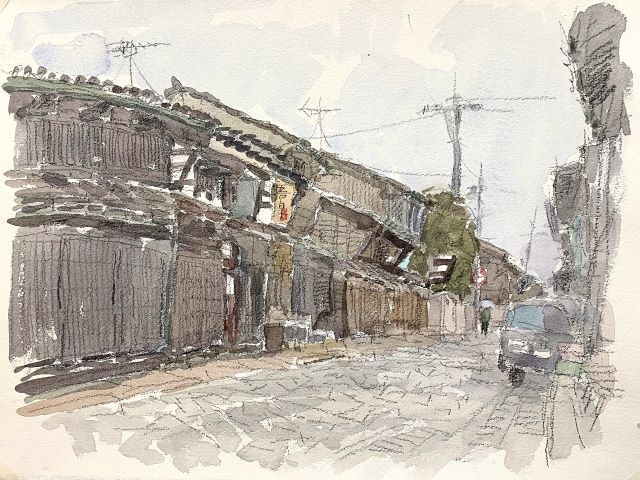

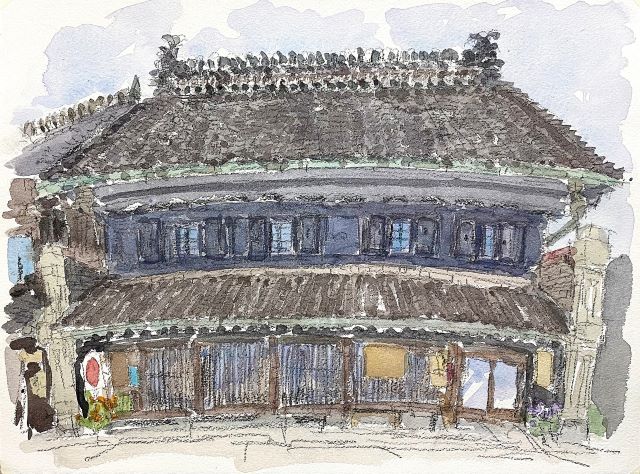

友人たちと初めて富山県高岡市、富山市への2泊3日のスケッチ旅行。三日目は富山市岩瀬町へ行き、メイン通りの大町新川町通り(旧北国街道)で、町家の風景を二枚描いた。その後、近くの富山港に面した海沿いに建つ24.85mの富山港展望台のらせん階段をフーフー言いながら上がってみた。この展望台の外観は、近くの琴平神社の境内にある「常夜燈」をモチーフにしているもので、同常夜燈(高さ6m)は、北前船の時代には燈台の役目を果たしたと言われている。ここからの景色は最高で、富山港、そして眼下に岩瀬の素晴らしい町並を眺め、晴れた日には立山連峰を望むことが出来る。しかし、この日は、少し霞んでいて、輪郭などは何とか掴んで着彩までしてみたが、後日補足して仕上げた。

描き終えて : 初めての高岡市、富山市のスケッチ旅行は、雨にも遭ったが素晴らしい町並に出会い、楽しく描くことが出来たので満足した。

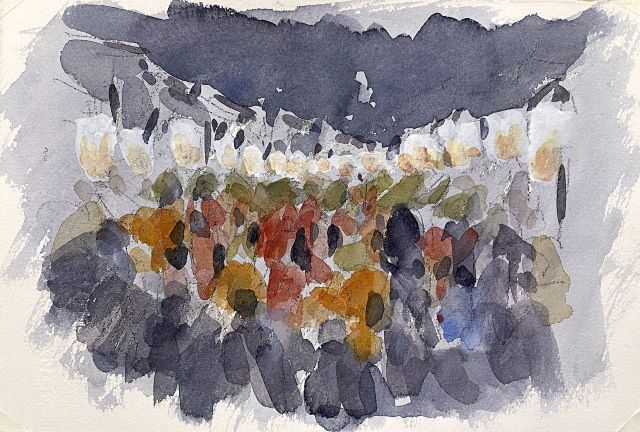

余談ですが、2025年1月7日、米紙ニューヨークタイムズが、世界の旅行先として「2025年に行くべき52か所」を発表し、日本から富山市と大阪市を選出した。富山市については、「混雑を避けながら、文化的な感動や美食を楽しめる」と評価し、江戸時代から続く豊作祈願の伝統行事「おわら風の盆」やガラス美術の拠点である「富山市ガラス美術館」などを取り上げた。

私たちは、昨年先取りして富山市を訪れたことを嬉しく思っている。

|